『くしゃみのふつうの大冒険』#26

ハリネズミくんと四面塔

5歳のハリネズミくんは、フカチの森の西側に点在している地下への入り口のことが、気になって気になって仕方がありませんでした。

「誰もがみんな、その存在を知っていながらも、なにがそこにあるのかは、誰1匹として知らない」、という奇妙な事実が好奇心をくすぐるのです。

ハリネズミくんは、夏が終わる日の真夜中に、家をこっそり抜け出して、地下への入り口へ潜入しました。

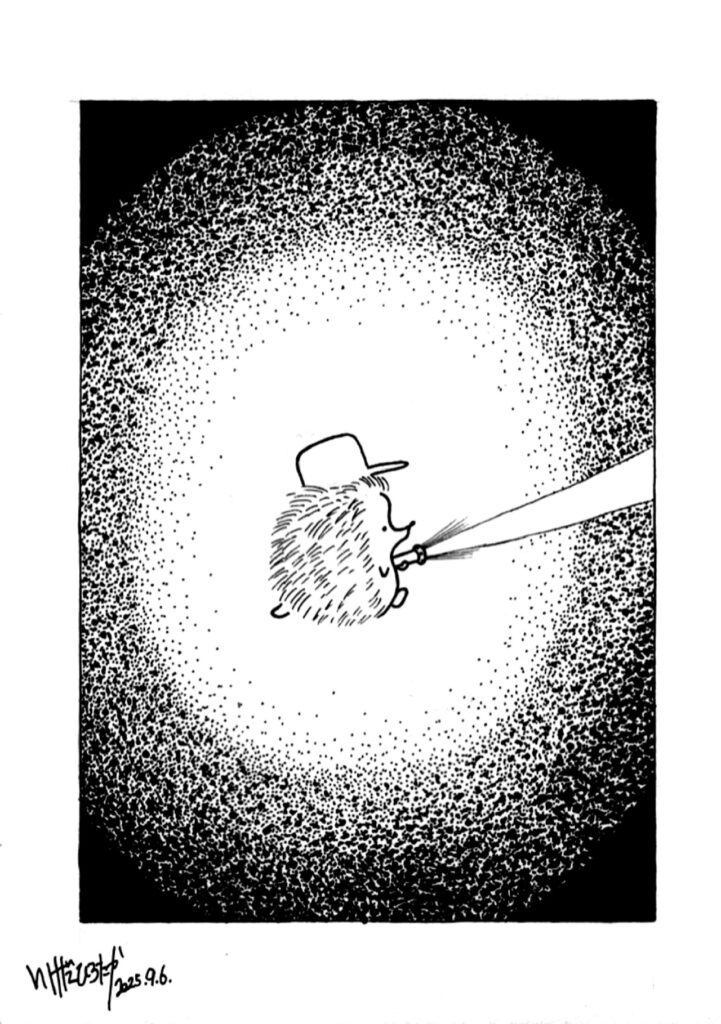

ただ、小動物の子供が使う懐中電灯では、光りがあまりにちいさくて、どこのなにを照らしてみても、ほとんど見えていないのと同じでした。

しかし、そんなことで狼狽えるハリネズミくんではありません。

足元なんて気にせずに、壁や岩にぶつかりながら、どんどんどんどん突き進んでいきます。

そして、90分が経った頃、どこまでも広がる暗闇の中に、その闇よりも黒い色をして浮かびあがる大きな影を見つけました。

ゆっくり影に近づくと、それは、「四面塔(よんめんとう)」という看板をさげた細長い三角柱でした。窓も扉もありません。ただ黒くそこに聳え立っています。

ハリネズミくんは、なんの躊躇もなく、「四面塔」に触れました。そして、懐中電灯を足元に置くと、外壁を手でなぞりながら、塔を1周してみせました。

しかし、それでわかったことといえば、「三角柱は、三角だった」ということでした。

懐中電灯のもとに帰ってくるとハリネズミくんは、「なぜ、三角の塔が“四面塔”と呼ばれているのか」、という謎を自分なりに考えてみました。

でも、答えは、意外に簡単でした。

三角は、辺は3つしかないけれど、柱にすると合計5つの面があったのです。そして、その5つのうちの底面のひとつは地面に隠れてしまっているので、残りの側面3つと底面ひとつの合計4面が外気に触れているということから、「四面塔」になるのでした。

「四面塔」であることはしっかり看板に記されていても、柱の形が三角であるとどうしても、その名の「3」につられてしまい、混乱を生み出してしまいます。

そんな混乱のなか、この事実を発見したハリネズミくんは、自分自身を誇らしく思いました。そして、「不思議というものも、その理屈がわかってしまえば、案外単純な仕組みなのだな」と、未知のものと対峙する楽しさを知りました。

またそこから、「どうして謎を目の前にすると、それに対する探究心がくすぐられるのか?」ということや、「なぜ、知らないことを知ることは、こんなにも喜びを刺激するのだろうか?」ということに大きな問いを抱きました。

しかし、ハリネズミくんが考えに耽ろうとしたそのとき、先につづく暗闇の奥深くからこんな音が響いてきました。

ガサガサ、ぽちゃぽちゃ、バキバキ、トントン、こつこつ、ぴゅーぴゅー、ペタペタ、ハクシュンッ!!!!

ハリネズミくんがちいさな光で照らしたのは、怯えたびしょ濡れのくしゃみでした。

ハリネズミくんの進んでいた地下道の先は、くしゃみの暮らす泉と繋がっていました。

くしゃみ曰く、3ヶ月前に泉の中でお気に入りの小説『ちいさな金魚、海に住む』ごっこをしているときに、偶然この場所を見つけたといいます。

くしゃみは、水曜日の夜はいつも、この地下道へやってきて、未知の場所をひとつひとつ徹底的に調べていました。お気に入りの小説『月地底旅行』ごっこです。

しかし、あの「四面塔」と記された三角柱の看板は、くしゃみの書いたものではないといいます。あまりに念入りに研究を進めてきた彼は、まだ四面塔まで辿り着いていなかったのです。

さて、こんな場所でばったり出会った2匹たちは、次からは一緒に『月地底旅行』ごっこをすることを約束しました。もちろん、他のみんなには内緒です。

くしゃみは、その予習も兼ねてハリネズミくんに、彼がやってきた出入り口まで案内をしてもらうことにしました。

ハリネズミくんは、くしゃみの手を引っ張りながら、壁や岩にぶつからないように完璧な誘導をしてみせました。どこになにがあるのかをすべて記憶していたのです。

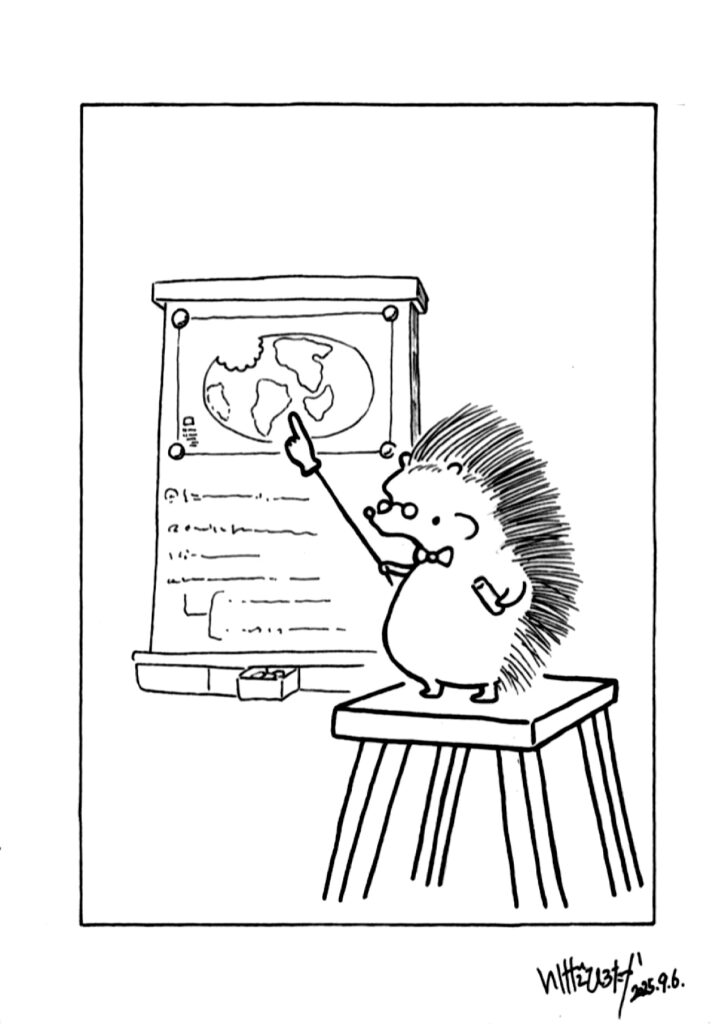

ハリネズミくん本人はといえば、大人が知らないことを自分は既に知っていること、そして、それを正確に教えてあげられることに得意になって、すっかり口数が増えていました。

このときからハリネズミくんは、「いつか先生になりたいな」と思うようになりました。

きっと、彼ならなってみせることでしょう。

一所懸命にひたむきに、自分の力に正直に、胸を張って突き進んでいく限り、なんだってできてしまうのです。

作・絵 池田大空