『くしゃみのふつうの大冒険』#29

迷子の肉塊

フカチの森をちいさな肉塊が歩いていました。

それは、迷子の“人間”でした。

“人間”は、自分がどこからやってきたのか、なにものなのか、そして、どこへ行けば良いのかも知らずに、無作為に森を彷徨っていました。

夕立が降ってきました。

“人間”は、雨水が心地良くて、悪天候がつづくことを心の底から願いました。

葉っぱを伝う雨の雫が無秩序に垂れてくるドキドキと、その突如訪れる体への刺激がたまらなく好きでした。

しかし、激しい雨はすぐに止んで、太陽は雲の向こうで沈みました。

「じゃあ、また明日ね」と挨拶もせずに去っていく太陽を、“人間”は気に入りませんでした。そして、「こんばんは」と挨拶もせずに、雲の向こうでいつの間にか昇っている月を、あまり良く思いませんでした。

その夜、石でつくった狭い寝床で、“人間”は突然目を覚ましました。

夜空に広がる雨雲を切り裂くように、巨大な隕石が通過したのです。

「大事な眠りを妨げやがって」と、“人間”はすぐに目を閉じて、深い眠りに戻りました。でも、またその数十分後、“人間”は突然目を覚ましました。

そう遠くない道の先に、光の柱が立っていたのです。

“人間”は、それが自分の求めていたものであることを直感しました。

なので、石の寝床をすぐに崩すと、目的に向かって猛進しました。

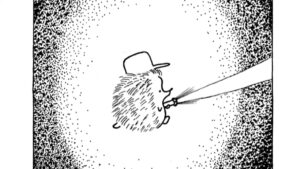

光の柱に近づくと、そこには大量の虫が群がっていました。

でも、そこにいるどの虫も、光に触れる様子はなく、その場で浮遊することだけに単純な快楽を覚えていました。

“人間”は、そんな虫たちを「哀れだな」と思いました。

虫たちは、そんな“人間”を「なんだこいつ」と思いました。

“人間”は、その鋭い視線に耐えられなくて、その場から逃げ出しました。そして、フカチの森のいちばん西にあるくしゃみのお兄さんのゴミの塔に辿りつくと、無性に上に進みたくなって、すぐにそれを登りはじめました。

ゴミの塔のてっぺんに辿りつくと、そこにはくしゃみのお兄さんが座っていました。

お兄さんは、ゴミの塔よりもずっと高い光の柱を見上げていました。“人間”に気がついても、すぐに顔を上に向けます。

“人間”は、お兄さんの隣に座りました。そして、ただ静かにそこに座って、地上と宇宙を結んだ光の柱を眺めました。

でも、光の柱は、すぐになくなりました。

2匹は、地上を見下ろしました。そして、もう1度天を見上げました。光の柱が地面に吸収されたのか、それとも宇宙に旅立ったのかがわからなかったのです。

“人間”は、ゴミの塔の上にいれば、光の柱を目印にして自分の仲間が迎えにきてくれるだろうと、安直な希望を抱いていました。なので、光の柱が消えてしまうと、かなり極端に落ち込みました。まぁ、仲間がこの世にいるのかも、わかっていないんですけれどね。

翌日、くしゃみのお兄さんは、ゴミの塔を増築することにしました。いつかまた光の柱が天に向かって伸びたときに、超えられたくなかったのです。

“人間”は、どこに行く宛てもないので、お兄さんの手伝いをすることにしました。といっても、体がちいさく、なにも運ぶことができないので、肩に乗って、「次はこっちのゴミ」「次はあっちのゴミ」と指示を出すだけなんですけれどね。

“人間”は、いまでは、このお兄さんのゴミの塔が自分の仲間の目に止まることを願っています。でも、時間が過ぎていくにつれて、そんな目的はすっかり忘れて、塔の増築に没頭しました。酸素がなくなるところを過ぎても、ゴミを積み上げる勢いです。

この“人間”の営みが、なにに繋がるのかもわかりませんし、なんの意味があるのかもわかりません。自分以外の誰かのためになるのか、そもそも誰かの目に止まるのか。ただの自己満足に過ぎないのか、それすらも不明なのか。すべての意味を問い詰めていくと、わかることはなにもありません。

でも、こうして熱心に突き進んでいると、それにはなにかの価値があるに違いないと、確かに思えてくるのです。

多分、他の誰かからしてみれば、こんな無駄ことなどないかもしれません。

でも、意味がわからず悩むくらいなら、やってわからない方が良いじゃないですか。

それで良いじゃないですか。

“人間”は、そう信じています。

作・絵 池田大空