『くしゃみのふつうの大冒険』#21

火曜の大散歩

ある日、くしゃみは、フカチの森の北東にある 「月見台(つきみだい)」という名の丘へ散歩に出かけることにしました。

くしゃみの暮らす泉からは、ずっとずっと遠くです。

月見台は、不老不死の願いを叶えるという噂のある神聖な丘でした。

といっても、くしゃみは、永遠の命などは望んでいません。

ただ、月見台の麓にあるお菓子屋さん「榎本の好きなもの」の杏仁豆腐が、噂に聞くように口の中でとろけていくのか否かを確かめてみたかったのです。

くしゃみは、 この杏仁豆腐への旅を先週の木曜日の夕食のときに「火曜の大散歩(だいさんぽ)」と名付けました。

子猫のちょうは、お留守番です。

何度誘っても行きたがらず、カゴに入れていくと言っても、「揺れるから酔う」と嫌がられました。

ただ、お土産だけは、杏仁豆腐と小豆たっぷりのつぶあんどら焼きを、しっかりおねだりされましたけれどね。

さて、くしゃみの「火曜の大散歩」ですが、決行したその日の昼間には、終わりを迎えました。

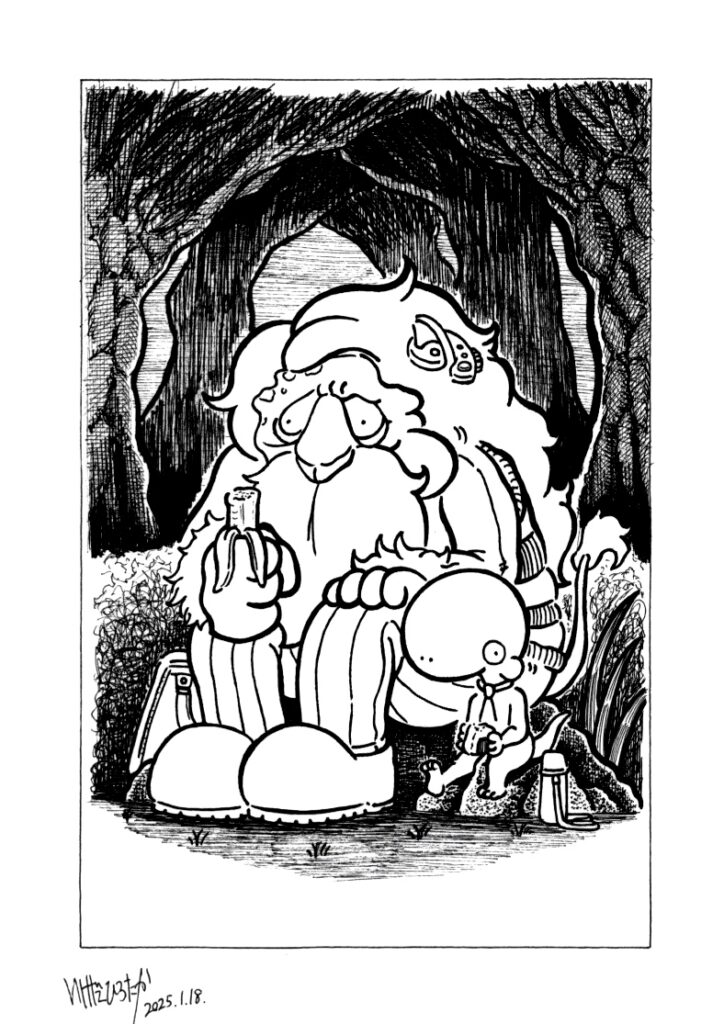

月見台へ向かうその道中、7年ぶりにフカチの森へ帰ってきた近所のおじいさんと遭遇し、話に耽ってしまったのです。

おじいさんは、「榎本の好きなもの」の方を通ってきたらしく、噂の杏仁豆腐を持っていました。

もちろん、お菓子屋さんに行くためだけに7年もかかっていたわけではありません。

おじいさんは、この大陸を遠く離れて、海の向こうを見てきたのです。

くしゃみは、おじいさんから杏仁豆腐をひとつお裾分けしてもらい、彼の冒険談に聞き惚れました。

ただ、残念なことにくしゃみには、杏仁豆腐が噂通りにとろけていくのか否かということが、いまいちわかりませんでした。

というのも、おじいさんの旅のお話を理解しようと必死になるあまり、杏仁豆腐を嗜むのに十分な余裕を持てなかったのです。

おじいさんの冒険談ですが、結論だけを先に述べると、水平線の向こうには何もなかったそうなのです。そして、おじいさんは、その「何もない」場所を7年もの長い間、彷徨いつづけていた、といいます。

しかし、「なかった」というその言葉は、冒険談の数々が披露されていく過程で、いくつもの意味に変わりました。

例えば、「大陸はあったけれど、そこに生きものはいなかった」というように捉えられる意味のときや、「海のほかには何もなかった」というように捉えられる意味のときです。

くしゃみが最も驚いたのは、「何もなかったということは、何もないということ」だと、どこか博識ぶった声色で最後に締め括ったときでした。

おじいさんがいうところによると、「<無>というものは、<無>なのだから、根本的に<在る>わけがない」そうなのです。

では、旅の途中でおじいさんは、自分の視線のその先に一体何を見たのでしょうか。

「そこには、何もなかった」と聞いて、くしゃみの頭に浮かんだ景色は、一面に広がる眩しい光か暗く静かな闇という、ものの輪郭が掴めない居心地の悪い空間でした。

しかし、おじいさんの考えに沿えば、「光」や「闇」は、確かにそこに在るのだし、それらは「何もない」にはなりません。根本的にないものならば、見ることすらもできないはずです。

くしゃみには、おじいさんのお話がまったくといって良いほどに理解ができませんでした。

ということで、手ぶらのくしゃみが帰宅すると、子猫のちょうは、拗ねました。

杏仁豆腐と小豆たっぷりのつぶあんどら焼きをいまから走って買ってこい、とぷすぷす鼻を鳴らしています。

くしゃみは、もらった杏仁豆腐を食べたことは、自分だけの秘密にしました。この世に生きている間はもちろん、あの世に行ったあとまでずっと、「くしゃみ」という存在で誰かに認識される限りです。

くしゃみは、拗ねるちょうを撫でながら、おじいさんの「何もなかった」という言葉が、「自分が想像・想定していた何かが、実際には存在していなかった、あるいは、現れなかった」、という意味を示していたのではないか、と思いました。

頭に浮かぶ何かの像は、現にここに在るものではないのだから、それは「根本的に在るはずのない<無>」といえるのではないか、と思ったのです。

しかし、本当のことは、「何もない」を目の前にしたおじいさんにしかわかりません。

いまひとまず、くしゃみにわかることといえば、「女性の期待は、ペットでも、裏切ってはいけないな」、ということでした。

作・絵 池田大空