「コレオグラフィモンタージュ」から考える舞台芸術における「言語」ーーORU『MOMOTARO』劇評

舞台芸術を構成する言語とは何だろうか。

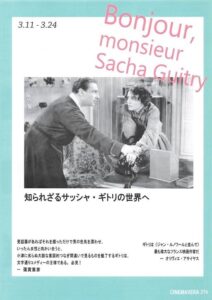

ORU コレオグラフィモンタージュ『MOMOTARO』は、その名の通り「桃太郎」を描いた作品である。日本人の誰もが知っていると言っても過言ではない昔話。しかし、今回原作としているのは芥川龍之介の描く『桃太郎』である。勧善懲悪の昔話を別の角度から描く芥川版を「コレオグラフィモンタージュ」はどう立ち上げたのか。

まず「コレオグラフィモンタージュ」について、次のように説明されている。

ロシアでの舞台芸術活動を基盤に、自立した多ジャンル(舞踊・演劇・美術・音楽)の芸術を多層的に構成する「コレオグラフィモンタージュ」を提唱・実践しています。舞踊譜を用いた踊りは、頭の中に浮かんだ映像や、身体が感じ取った動きを書き留めたものであり、パントマイムとは異なり、象形文字に近い表現です。これは、異なる言語を話す俳優にも伝えやすく、記録としても役立ちます。

各ジャンルの自立性を尊重しながらも、形式や境界を超えた創作を追求し、鑑賞者が多様な視点や感覚を得られる作品を目指します。作り手たちは、その時々の心情を反映させながら挑戦を続け、この手法を幅広いジャンルのファンに受け入れてもらうことを目指しています。

『ORUBOOK vol.2』より

確かにこの舞台、歌から始まり、台詞も存分にありながら、時に口より身体が雄弁に物を語り、そう思えば音楽がその場を支配し、また一度美術が登場すれば観客の視線を釘付けにする。もはや「これは演劇か?舞踊か?ミュージカルか?」という問いは愚問だろう。その境界線を軽々と飛び越え超越していくーーこれこそが「コレオグラフィモンタージュ」なのだ。

更に「コレオグラフィモンタージュ」を読み解く上で重要なのが「言語」の存在ではないだろうか。言語とは意味を伝える記号である。舞踊譜を用いた創作方法からも分かるように、本作において、観客に意味を伝えるのは「言葉(台詞)」だけではない。例えば、犬・猿・雉を象徴するのは俳優がつけるお面【=美術】であり、その身のこなし【=身体】である。「舞踊譜」を用いて振り付けられた身体は、言葉以上の意味を提示することもあるだろう。

その点で印象的なのは、桃太郎の【おばあさん】だ。桃太郎やお供たちに話しかける言葉の意味自体は“優しい”ものだが、その言葉は観客の耳をすり抜けていく。なぜなら、彼女の身体全体から放出される異常性が観る者を緊張させるからである。脈絡なく発せられる「ああぇぇあ」というような奇声。それは言葉というより、はっきりとした意味を持たない音と呼ぶ方が適切だろう。そして奇声と共に跳ね回るその動きは、優しい言葉の“裏”にあるものを観客にも(桃太郎たち自身にも)伝えていくようだった。

また【八咫烏】の存在感も心に残る。美しい歌声、その旋律。目を覆い杖を持ち、ヒールを履いた真っ黒な姿。凛とした佇まいを優しくまっすぐに照らす灯。その異質で神聖な様を立ち上げるのに、もはや言葉は不要なのだ。

「舞踊譜」を用いた舞踊的アプローチが伝える「意味」。それは言葉になる以前の不明瞭で広くカオスなイメージだ。先の引用でも「異なる言語を話す俳優にも伝えやすく」と提示されているように、言葉によって生まれる制限を軽々と飛び越え、多様な方法からイメージを伝達していくことこそが、舞台芸術における“言語”なのかもしれない。

言葉に囚われないイメージは、各セクションによって更に拡張され、何色も混ざり合っていく。例えば音楽担当、美術担当、役者……。様々な分野のプロフェッショナルが集結し、その叡智を注ぎながら、芥川龍之介の『桃太郎』をモンタージュしていく。自由な言語が生み出され、紡がれていく。そうしてどんな型にも嵌まらない「コレオグラフィモンタージュ」としての『MOMOTARO』が立ち上がる。

親しみ深い『桃太郎』の世界を多角的に捉え直し提示して魅せた『MOMOTARO』。本作の描く勧善懲悪へのアンチテーゼと伝統の継承とは「コレオグラフィモンタージュ」の在り方そのものなのかもしれない。伝統は形を変え、受け渡されていく。

劇評:清水ひなた(劇作家・演出家)

写真:ORU

シアターカンパニーORU

公式ウェブサイト https://kanako-suzuki-oru-1.themedia.jp

Instagram:https://www.instagram.com/oru_op

X:https://x.com/ORU_OP

written by...

kikusuku編集長のひなたです。演劇とテレビドラマと甘いものと寝ることが好き。立教大学大学院 現代心理学研究科・映像身体学専攻・博士前期課程修了。